コーヒーではだめなんですか/其の七 「茶杓 ちゃしゃく」

茶杓は、棗(なつめ)からお抹茶をすくって茶碗に入れるための匙です。

普段は筒に収められており、この筒に銘(茶杓に付けられた固有の名前)が記されています。

昔は茶会の度に作られたそうで、保存をしておく習慣が無かったため、残念ですが古い時代のものはあまり残っていないようです。

中国から伝わった当初は、象牙や鼈甲を素材としていたものが、利休の時代に竹製のものに変わったようです。

櫂先は、楕円形で竹の表皮側を曲げた形になっています。

櫂先も茶道各流派により形状の決まり事があるようですが、私はあまり関心がありません。

それよりも、なぜ利休は竹を選んだのでしょうか?

その当時、その発想は異端ではなかったのでしょうか。

竹皮には、亜硫酸、サリチル酸が含まれており、防腐作用や殺菌作用があります。

中国では象牙や鼈甲が薬匙として使われ、日本では竹になった。日本のどこにでもある竹、その竹を茶杓に使う。

何でも無いようですが、素晴らしい発想です。

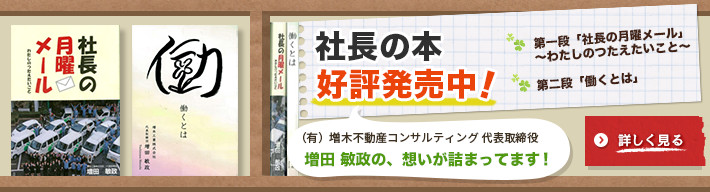

さて、2020年は東京オリンピックです。

世界各国からのお客様に日本の文化を紹介するとしたら、皆さんは何を話すことができますか?

(代表取締役 増田 敏政)

写真の茶杓は社長が毎日会社で愛用されているもので、

お母様が使われていたものを継がれています。

使い込まれ、光沢を帯びなんともなめらかで、

柔らかい握り具合です。

コーヒーではだめなんですか/其の六 「茶筅 ちゃせん」

茶筅は、茶を点てる道具の中で一番大事なものと、私は思っています。

奈良県生駒市高山町 日本の茶筅の8割~9割を生産するそうです。

長さ12cm弱、竹の根元側が穂先になっていて、穂の数が16本から120本まで、

外穂の数なので内穂と合わせれば、その倍になります。

何とも言えない形状で、穂先が柔らかく内側にカーブしています。

茶を点てる前に必ず湯を用い、茶碗を温めると同時に穂先を湯に馴染ませます。(茶筅通し)

茶筅を上下するのは、穂先を目前で、改めて折れや汚れがないかを確かめるためにするそうですが、

たまにお茶をいただくと穂先が入っていたりします。

自宅で使っている茶筅は、数穂(72本の穂の数)です。

最初の頃は、茶を点てると穂先が斜めに曲がってしまい、義母が言うには、振り方が悪いからだそうです。

「こういう風に振りなさい」というのですが、なかなか癖は直りません。

そんな茶筅が、不思議なことに茶会の道具拝見には入っていません。

技術の結晶であるのにもかかわらず、消耗品だからでしょうが、私には納得できません。

茶杓(ちゃしゃく)はなくても、茶は点てられます。

茶は、どんな茶碗でも点てられますが、茶筅は無くてはなりません。

お抹茶をこんなにも美味しく頂けるようにしてくれる茶筅に、私はいつも感謝しています。

そして、今日も穂先が曲がらないようにと祈りながら、振っています。

(代表取締役 増田 敏政)

コーヒーではだめなんですか/其の五 「赤楽茶碗」

一楽、二萩、三唐津、茶道の裏千家で良く使われる言葉です。

抹茶茶碗で、一番が楽茶碗、その次が萩焼、三番目が唐津焼ということらしいのですが、

私にはどうも納得感がありません。

茶碗はその人の好みです。自分が気に入れば、何焼きだろうと構わないと思います。

会社では、京都の老舗で買ってきた志野焼茶碗でお抹茶をいただいています。

赤楽茶碗

志野焼茶碗

白楽茶碗

母には、京都で買ってきた6人の舞妓さんの後姿が描いてある白楽茶碗で、

お抹茶を点てています。

「今日は、雨が降っているから傘を持っている舞妓さんが良いね」と

言いながら、お抹茶を点てると、

「まさかこの年になって息子にお抹茶を点ててもらうとは、思わなかった」と

嬉しそうにいただいてくれます。

自宅では、赤楽茶碗(光悦加賀写し)で毎日お抹茶を点てています。

毎朝欠かさず点てて、休みの日には、3服から5服いただききます。

赤楽茶碗(光悦加賀写し)

その赤楽茶碗が気に入っていたのですが、突然割れてしまいました。

手に持った感触が柔らかく、お抹茶を入れると色が鮮やかで、私は大好きでした。

その茶碗が、拭いていたら突然割れました。焼きの温度が低いので、柔らかい分だけデリケートなのだそうです。

結構しましたが悔いはありません。

毎日の一杯分にしたら、大したことはないからです。

それよりも、道具は「見るものではなく使うもの」、正にその通りだと実感しました。

(代表取締役 増田 敏政)

コーヒーではだめなんですか/其の四 「日本人と畳」

茶室に入る時には、右足から、最初の畳の角を右足でまたいで、

決して畳の縁は踏んではいけません。

裏千家では、右足からですが、表千家では、左足からです。

神社でお参りする時には左足から踏み出して、3歩半で揃えます。

「畳の何もく目に棗(なつめ)を置いてください。」

お茶のお点前では、畳の役割は重要です。

縁は、昔から高価なもの、貴重なもの、神聖なものとして

扱われたようです。

ですから、畳の縁は決して踏んではいけないのです。

棗(なつめ)とは...

茶器の一種で、抹茶を入れるのに用いる木製漆塗りの蓋物容器のことです。

植物の棗の実に形が似ていることから、その名が付いたとされています。

今、日本では、残念ながら畳の部屋がほとんど見られなくなってしまいました。

鎌倉時代や室町時代には、畳の部屋は、高貴な部屋で、ほとんどが板の間か土間でした。

それが、着物から洋服へ、ちゃぶ台からテーブルへ、正座からイスへ、親戚中で集まる事が無くなり、

田の字型の家よりも、個室の洋室が好まれました。

ダニが出るから、掃除が大変だから、擦り切れると表替えをするようだから・・・

でも、温泉旅行に行ったら畳でなければいけません。

アメリカでは、畳の需要がどんどん伸びているようです。

畳の感触が素晴らしいそうです。床暖房入らないし、遮音効果は別群です。

もし、畳の復権があるようなら、それは日本からではなく、アメリカからではないでしょうか。

(増田 敏政)

萩の絵付けの京焼き茶碗

今年京都で巡り合った志野焼

京都で購入した舞妓の白楽焼茶碗

【今回のおもてなし】

管理本部 新人竹田くん

2人でツーショット

社長:どうだ、味は?

竹田:苦いけどおいしいです

社長:そうか

コーヒーではだめなんですか/其の三 「抹茶一服」

お抹茶を毎日点てるようになってから、早一年経ちました。

大分、早く手際よく点てられるようになりました。(自画自賛しています)

休みの日は5服位点てますが、1月の初釜には花びら餅、2月は鶯餅、お干菓子の金平糖の由来やらと

だんだん興味が増してきました。

今、私は一保堂茶舗の「青山の白」というお抹茶で点てています。

40g 525円です。25~30服点てられるので、大体一服17~20円です。普段飲むのであれば、充分だと思います。

といっても、まだお抹茶の味というものが、どれが美味しく、どう美味しいのか良くわかりません。

「青山の白」

京都 泉涌寺

京都で一人、枯山水の庭を見ながら戴くお抹茶(大体お干菓子が付いて500円)は、また格別の味です。

水・釜・温度・点て方はもちろんのこと、景色・気候・その場の雰囲気、その日の自分の健康状態や気分によっても味は変わるのではないでしょうか。

皆さんは、お抹茶の値段が高ければ、美味しいと思いますか?人が美味しいと言えば、美味しいのでしょうか?

美味しいというのは、どういう基準で、さて、誰が決めるのでしょうか?

(代表取締役 増田 敏政)

社長お見立て「赤楽茶碗」

やわらかく手にしっとりとおさまります。

昨年入社経理ガール2名!!

2月の花 万作と白玉椿